周術期管理チーム認定試験の情報と、周術期管理チームテキスト第4版を参考にして作成しています。時代により解釈が変わり、正誤が変わる場合があります。

- ①周術期予防的抗菌薬投与について正しいのはどれか。 1つ

- ②周術期のアナフィラキシーについて正しいのはどれか。 3つ

- ③成人のアナフィラキシーショック時におけるアドレナリン初回投与法はどれか。 1つ

- ④硬膜外麻酔の禁忌はどれか。 3つ

- ⑤4 METs(metabolic equivalents)に相当するのはどれか。 1つ

- ⑥ペースメーカ挿入が必要な心電図波形は a~e のうちどれか。 1つ

- ⑦術後せん妄について正しいのはどれか。 3つ

- ⑧胎児心拍数陣痛図(CTG:cardiotocogram)について誤っているのはどれか。 1つ

- ⑨人体の電撃反応について正しいのはどれか。 1つ

- ⑩周術期の医療安全について正しいのはどれか。1 つ

①周術期予防的抗菌薬投与について正しいのはどれか。 1つ

a 閉創までに投与完了すればよい。

b 術後 72 時間まで行うべきである。

c 腎機能低下症例では追加投与間隔を長くとる。

d 投与目的は組織を無菌状態にすることである。

e 帝王切開では児への影響を考慮し娩出後に初回投与する。

答え

(c)

- ×a 閉創までに投与完了すればよい。 →術後 48時間以内

- ×b 術後 72 時間まで行うべきである。 →術後 48時間以内

- ○c 腎機能低下症例では追加投与間隔を長くとる。

- ×d 投与目的は組織を無菌状態にすることである。→手術部位感染(SSI)を発症率の減少

- ×e 帝王切開では児への影響を考慮し娩出後に初回投与する。→皮膚の切開前に投与推奨

関連情報:周術期管理チームテキスト第4版 P130

周術期管理チーム認定試験2024年参考

②周術期のアナフィラキシーについて正しいのはどれか。 3つ

(1)治療の第一選択はアドレナリンである。

(2)リスクファクターに頻回の手術歴がある。

(3)血漿トリプターゼ値は診断に有用である。

(4)小児の初期症状は循環虚脱であることが多い。

(5)発症時期としては全身麻酔導入の数時間後に多い。

答え

(1),(2),(3)

- ○(1)治療の第一選択はアドレナリンである。

- ○(2)リスクファクターに頻回の手術歴がある。

- ○(3)血漿トリプターゼ値は診断に有用である。→P603コラム1

- ×(4)小児の初期症状は循環虚脱であることが多い。

→小児のアナフィラキシーは咽頭・喉頭浮腫,気管支痙攣などの呼吸器症状で気づくことが多く,血圧低下,循環虚脱などはあまりない(アナフィラキシーに対する対応プラクティカルガイド) - ×(5)発症時期としては全身麻酔導入の数時間後に多い。

→筋弛緩薬50~70%占める。全身麻酔導入時で気管挿管前。

関連情報:周術期管理チームテキスト第4版 P677

アナフィラキシーに対する対応プラクティカルガイド

周術期管理チーム認定試験2024年参考

③成人のアナフィラキシーショック時におけるアドレナリン初回投与法はどれか。 1つ

a 0.1~0.2 mg 皮下投与

b 0.1~0.2 mg 筋肉内投与

c 0.3~0.5 mg 筋肉内投与

d 0.4~0.6 mg 静脈内投与

e 0.6~1.0 mg 静脈内投与

答え

(c)

- ×a 0.1~0.2 mg 皮下投与

- ×b 0.1~0.2 mg 筋肉内投与

- ○c 0.3~0.5 mg 筋肉内投与

- ×d 0.4~0.6 mg 静脈内投与

- ×e 0.6~1.0 mg 静脈内投与”

- アドレナリン0.3mgを大腿前外側部(外側広筋)の筋肉内に注入

- エピペン0.3mgが販売されている(小児エピペン0.1mg)

- アドレナリン(アナフィラキシーに対する対応プラクティカルガイド)

- 必要に応じて追加投与する。反復投与が必要なら,持続静脈内投与を始める。

- 低血圧:0.2μg/kg を静脈内投与する。

- 循環虚脱:0.05 — 0.3 mg を静脈内投与する。

- 静脈路がなければ,0.3 mg を筋注する(小児は0.01 mg/kg)。

関連情報:周術期管理チームテキスト第4版 P603

アナフィラキシーに対する対応プラクティカルガイド

周術期管理チーム認定試験2020年参考

④硬膜外麻酔の禁忌はどれか。 3つ

(1)敗血症

(2)PT-INR 2.0

(3)非協力的な患者

(4)血小板数 12 万/μL

(5)アスピリンを内服中

答え

(1),(2),(3)

- ○(1)敗血症

- ○(2)PT-INR 2.0

- ○(3)非協力的な患者

- ×(4)血小板数 12 万/μL

- ×(5)アスピリンを内服中

- 絶対的禁忌

- 患者の協力が得られない場合

- 穿刺部位の皮膚に感染がある場合

- 頭蓋内圧が亢進している場合

- 相対的禁忌

- 感染症、敗血症がある場合(硬膜外穿刺により髄膜炎を起こす危険がある)

- 出血や脱水で循環血液量が減少している場合

- 血小板数は10×104/μg以上が望ましい。

- PT-INRは1.5以下が禁忌

周術期管理チームテキスト第4版 P279

周術期管理チーム認定試験2024年参考

⑤4 METs(metabolic equivalents)に相当するのはどれか。 1つ

a 水泳

b ランニング

c 簡単な家事

d 二階まで階段を登る

e 平地のゆっくりとした歩行

答え

(d)

- a 水泳 →水中歩行4.5 ゆっくりとした背水4.8

- b ランニング →ランニング(134m/分)8.3

- c 簡単な家事 →料理や食材の準備(立位、座位)、洗濯、2.8

- d 二階まで階段を登る →、階段を上る(ゆっくり)4.0

- e 平地のゆっくりとした歩行 →ゆっくりした歩行(平地、遅い=53m/分)2.8

厚生労働省 生活活動のメッツ表より

周術期管理チームテキスト第4版 P398 循環器系疾患患者の術前評価に4METsの記載あり

厚生労働省 生活活動のメッツ表

周術期管理チーム認定試験2024年参考

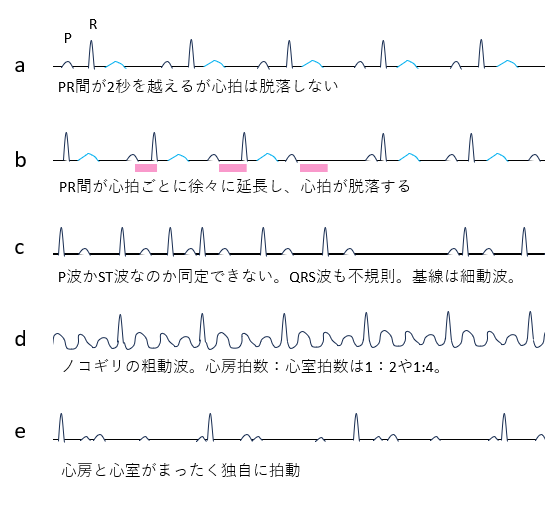

⑥ペースメーカ挿入が必要な心電図波形は a~e のうちどれか。 1つ

自作画像ですので、詳細は2024年11月試験B問題設問47をご参照ください

答え

(e)

- ×a 1度房室ブロック

- ×b wenckebach型2度房室ブロック

- ×c 心房細動

- ×d 心房粗動

- ○e 完全房室ブロック(ペースメーカー適応)

周術期管理チームテキスト第4版 P314

周術期管理チーム認定試験2024年参考

⑦術後せん妄について正しいのはどれか。 3つ

(1)術後痛はリスク因子である。

(2)透析患者はハイリスクである。

(3)数時間から数日で急速に発症する。

(4)ベンゾジアゼピン系薬物はせん妄治療効果を有する。

(5)「過活動型せん妄」は「低活動型せん妄」より予後が不良である。

答え

(1),(2),(3)

- ○(1)術後痛はリスク因子である。

- ○(2)透析患者はハイリスクである。

- ○(3)数時間から数日で急速に発症する。

- ×(4)ベンゾジアゼピン系薬物はせん妄治療効果を有する。→リスク因子

- ×(5)「過活動型せん妄」は「低活動型せん妄」より予後が不良である。

→「低活動型せん妄」が予後不良となる

周術期管理チームテキスト第4版 P639

周術期管理チーム認定試験2024年参考

⑧胎児心拍数陣痛図(CTG:cardiotocogram)について誤っているのはどれか。 1つ

a 遅発一過性徐脈は胎児機能不全を示す。

b 早発一過性徐脈は子宮収縮に伴って生じる。

c 一過性頻脈は胎児アシドーシスの指標である。

d 胎児心拍数基線の正常範囲は 110~160 bpm である。

e 基線細変動の減少・消失は胎児アシドーシスの指標である。

答え

(c)

- ○a 遅発一過性徐脈は胎児機能不全を示す。

- ○b 早発一過性徐脈は子宮収縮に伴って生じる。

- ×c 一過性頻脈は胎児アシドーシスの指標である。

→一過性頻脈が存在することは胎児の生理的反応が維持されている事を意味する。 - ○d 胎児心拍数基線の正常範囲は 110~160 bpm である。

- ○e 基線細変動の減少・消失は胎児アシドーシスの指標である。

周術期管理チームテキスト第4版 P450コラム

周術期管理チーム認定試験2024参考

⑨人体の電撃反応について正しいのはどれか。 1つ

(1)体表面からの電撃をマクロショックという。

(2)心臓に直接流れる電撃をミクロショックという。

(3)体表面に 1 mA の電流が流れると行動の自由を失う。

(4)体表面からビリビリ感じ始める電流は 10 mA である。

(5)心臓に直接 0.1 mA の電流が流れると心室細動を誘発する。

答え

(1),(2),(5)

- ○(1)体表面からの電撃をマクロショックという。

- ○(2)心臓に直接流れる電撃をミクロショックという。

- ×(3)体表面に 1 mA の電流が流れると行動の自由を失う。→10~20mA

- ×(4)体表面からビリビリ感じ始める電流は 10 mA である。→1mA

- ○(5)心臓に直接 0.1 mA の電流が流れると心室細動を誘発する。

周術期管理チームテキスト第4版 P31

周術期管理チーム認定試験2024年参考

⑩周術期の医療安全について正しいのはどれか。1 つ

a 病院全体の医療事故の約 3/4 が手術で発生している。

b 手術安全チェックリストの採用は合併症発症率を低下させる。

c 手術に使用する器材は基本的に X 線透過性の材質の物を使用する。

d 手術安全チェックリストは,施設状況に関わらず修正しないことが推奨されている。

e ハインリッヒの法則では,1 つの重大事故の背景には 300 の軽微な事故があるとされる。

答え

(b)

- ×a 病院全体の医療事故の約 3/4 が手術で発生している。→約半数。

- ○b 手術安全チェックリストの採用は合併症発症率を低下させる。

- ×c 手術に使用する器材は基本的に X 線透過性の材質の物を使用する。

→ X 線非透過性の材質の物を使用する。体内に異物が残ることを防ぐ。 - ×d 手術安全チェックリストは,施設状況に関わらず修正しないことが推奨されている。

→推奨事項を遵守して施設の状況により修正してよい。 - ×e ハインリッヒの法則では,1 つの重大事故の背景には 300 の軽微な事故があるとされる。

→29の軽微な事故あり、300の異常が存在する。

周術期管理チームテキスト第4版 P133~

周術期管理チーム認定試験2024年参考