周術期管理チーム認定試験の情報と、周術期管理チームテキスト第4版を参考にして作成しています。時代により解釈が変わり、正誤が変わる場合があります。

①直接経口抗凝固薬に関して正しいのはどれか 2つ

(1)拮抗薬は存在しない。

(2)薬効は PT や APTT でモニターできる。

(3)用量や休薬の判断には腎機能も考慮する。

(4)作用機序は直接トロンビン阻害,Xa 阻害がある。

(5)脊髄くも膜下麻酔で行う場合,術前の休薬は不要である。

答え

(3),(4)

- 直接経口抗凝固薬(DOAC)

- ×(1)拮抗薬は存在しない。→例 ダビガトラン 拮抗薬イダシズマブ

- ×(2)薬効は PT や APTT でモニターできる。→DOACはできない

- ○(3)用量や休薬の判断には腎機能も考慮する。→腎機能によって薬の量が変る

- ○(4)作用機序は直接トロンビン阻害,Xa 阻害がある。

- ×(5)脊髄くも膜下麻酔で行う場合,術前の休薬は不要である。→必要である

関連情報:周術期管理チームテキスト第4版 P506~

周術期管理チーム認定試験2024年A参考

②手術前の患者への対応について正しいのはどれか 3つ

(1)解熱後,最低 6 週間は待機的手術を見合わせる。

(2)上気道炎後の気道過敏性亢進は 2 週間で消失する。

(3)上気道炎は周術期の呼吸器合併症をきたしやすい。

(4)38 度以上の発熱患者では待機的手術は延期することが望ましい。

(5)上気道炎の合併を認めた場合,急ぐ手術であれば局所麻酔による手術も検討すべきである。

答え

(3),(4),(5)

- ×(1)解熱後,最低 6 週間は待機的手術を見合わせる。→4週間以上

- ×(2)上気道炎後の気道過敏性亢進は 2 週間で消失する。→4週間まで継続するとされている。

- ○(3)上気道炎は周術期の呼吸器合併症をきたしやすい。

- ○(4)38 度以上の発熱患者では待機的手術は延期することが望ましい。

- ○(5)上気道炎の合併を認めた場合,急ぐ手術であれば局所麻酔による手術も検討すべきである。

- 発熱のみでは手術を延期する理由にならない。原因検索が重要であり38℃以上では中止を考慮する

- 気道過敏性は4週間まで継続するとされている

- 症状が軽微でリスクの小さな手術であれば必ずしも延期が必要なわけではない

関連情報:周術期管理チームテキスト第4版 P454,504

周術期管理チーム認定試験2024年A参考

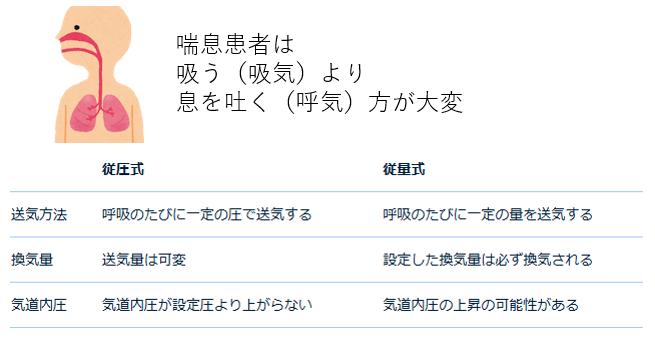

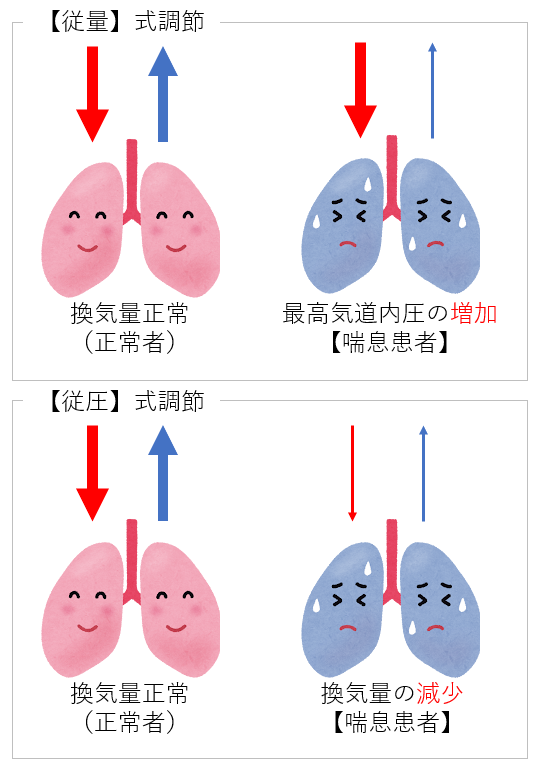

③喘息発作について誤っているのはどれか 1つ

a呼気流速が増加する。

b肺内の気体残留が増加する。

c可逆性の気管支痙攣が生じる。

d従圧式調節呼吸では換気量が減少する。

e従量式調節呼吸では最高気道内圧が増加する。

答え

(a)

- ×a呼気流速が増加する。→呼気流速は低下する

- ○b肺内の気体残留が増加する。

- ○c可逆性の気管支痙攣が生じる。

- ○d従圧式調節呼吸では換気量が減少する。

- ○e従量式調節呼吸では最高気道内圧が増加する。

- 麻酔導入薬は気道反射を抑制する作用のあるプロポフォール、気管支拡張作用のあるケタミンが有利である。

- 維持麻酔薬は気管支拡張作用が強い揮発性麻酔薬が有利である。

※ 資料はイメージです。各種教科書等ご確認ください(画像:いらすとや)

関連情報:周術期管理チームテキスト第4版 P404,569○

周術期管理チーム認定試験2020年A参考

④膠原病患者の術前評価について正しいのはどれか 3つ

(1)膠原病患者は貧血になりやすい。

(2)関節リウマチでは骨折のリスクが高い。

(3)ステロイドの内服では耐糖能が悪化する。

(4)抗リン脂質抗体症候群では硬膜外麻酔が良い適応になる。

(5)頚部の可動制限がある場合は麻酔導入後に頚部の可動性を確認する。

答え

(1)(2)(3)

- ○(1)膠原病患者は貧血になりやすい。

- ○(2)関節リウマチでは骨折のリスクが高い。

- ○(3)ステロイドの内服では耐糖能が悪化する。

- ×(4)抗リン脂質抗体症候群では硬膜外麻酔が良い適応になる。

- ×(5)頚部の可動制限がある場合は麻酔導入後に頚部の可動性を確認する。

- 膠原病は主に慢性炎症のため貧血をきたしている。術前の貧血の程度、術式によって輸血の準備が必要となる。

- 関節リウマチでは続発性骨粗鬆症をきたす代表的疾患の一つであり、骨折リスクが高いことに注意が必要である。

- ステロイド長期内服の副作用

- 創傷治癒遅延、局所感染症、出血傾向、易感染症、糖尿病など

- 抗リン脂質抗体症候群ではリン脂質に対する抗体が産生され血栓が産生されやすくなる。血栓予防として抗凝固療法を選択した場合、硬膜外麻酔や脊髄くも膜下麻酔は禁忌となる。

- 頚部の可動制限がある場合は、気道確保・挿管が困難な症例を多く経験する。術前に頚部の可動性を確認する。

周術期管理チームテキスト第4版P441

周術期管理チーム認定試験2024年A参考

⑤周術期の抗血栓療法で正しいのはどれか 3つ

(1)白内障手術では,ワルファリン投与は継続する。

(2)ワルファリンは術後 2 日目,十分な止血が得られた時に再開する。

(3)術前に一時的にワルファリン投与を中止する場合は,手術の 10 日前から行う。

(4)心血管系イベントの発生リスクが低い場合は,7~10 日前にアスピリン投与を中止する。

(5)アスピリンを内服している患者が冠動脈バイパス手術を受ける場合,アスピリン投与は継続する。

答え

(1),(4),(5)

- ○(1)白内障手術では,ワルファリン投与は継続する。

- ×(2)ワルファリンは術後 2 日目,十分な止血が得られた時に再開する。

- ×(3)術前に一時的にワルファリン投与を中止する場合は,手術の 10 日前から行う。

- ○(4)心血管系イベントの発生リスクが低い場合は,7~10 日前にアスピリン投与を中止する。

- ○(5)アスピリンを内服している患者が冠動脈バイパス手術を受ける場合,アスピリン投与は継続する。

周術期管理チームテキスト第4版P512【表5】が分かりやすいです。

- 白内障手術は継続

- 12~24時間後、十分な止血が得られた時に再開する

- 手術の5日前に投与を中止する

- 低い場合は,7~10 日前にアスピリン投与を中止。高い場合は投与を継続する

- 冠動脈バイパス手術を受ける場合,アスピリン投与は継続する。

周術期管理チームテキスト第4版P512表5

参考:周術期の抗血栓療法ガイドライン参照

周術期管理チーム認定試験2024年A参考

⑥成人における回復室からの退室許可基準を満たすのはどれか 3つ

(1)心拍数が 108/分である。

(2)呼吸数が 6 回/分である。

(3)声掛けをしなくても覚醒している。

(4)血圧が術前値の±20%以内である。

(5)脊髄くも膜下腔への薬剤注入後 90 分経過している。

答え

(3),(4),(5)

- ×(1)心拍数が 108/分である。

- ×(2)呼吸数が 6 回/分である。

- ○(3)声掛けをしなくても覚醒している。

- ○(4)血圧が術前値の±20%以内である。

- ○(5)脊髄くも膜下腔への薬剤注入後 90 分経過している。

回復室からの退室許可基準

A)意識

1.刺激しないでも覚醒している

2.簡単な命令に従うことができる

B)呼吸

1.抜管されている

2.気道閉塞がない

3.気道反射が保たれている

4.動脈血酸素飽和度90%以上

5.呼吸数8~25回/分

C)循環

1.心拍数60-100/分

2.不整脈なし

3.血圧が術前値の±20%以内

4.出血なし

D)痛みと悪心・嘔吐

1.痛みが許容できる

2.悪心・嘔吐が許容できる

E)低体温とシバリング

1.36.0℃以上

2.シバリングなし

F)区域麻酔

1.麻酔域が許容範囲内である

2.最後に局所麻酔薬を投与してから30分以上経過している

周術期管理チームテキスト第4版 P766 表1

周術期管理チーム認定試験2024年A参考

⑦呼吸器外科手術の麻酔管理について正しいのはどれか 1つ

a 主気管支の長さは左より右の方が長い。

b 気管支ブロッカーでは片肺換気はできない。

c 気管チューブは解剖学的に左主気管支に入りやすい。

d 片肺換気では,換気血流比不均衡が酸素化を障害する。

e 揮発性吸入麻酔薬は低酸素性肺血管収縮を抑制しない。

答え

(d)

テキストで気管支の位置関係を確認しておきましょう P671~

- ×a 主気管支の長さは左より右の方が長い。→左が長い (P672 a:DLT)

- ×b 気管支ブロッカーでは片肺換気はできない。→できる (P672 デバイス選択,P674図7)

- ×c 気管チューブは解剖学的に左主気管支に入りやすい。→右主気管支に入りやすい( P675 D:気管支ブロッカー)

- ○d 片肺換気では,換気血流比不均衡が酸素化を障害する。

- ×e 揮発性吸入麻酔薬は低酸素性肺血管収縮を抑制しない。→低酸素性肺血管攣縮(HPV)を抑制する、高濃度揮発性吸入麻酔薬・血管拡張薬の投与、患側肺の完全虚脱は酸素化を障害する。(P675 )

周術期管理チームテキスト第4版 P671~

周術期管理チーム認定試験2024年A参考

⑧アトロピン投与が有効な不整脈はどれか 1つ

a 心房粗動

b 心室性期外収縮

c III 度房室ブロック

d Mobitz II 型房室ブロック

e Wenckebach 型房室ブロック

答え

(e)

- ×a 心房粗動 →アデノシンorβ遮断薬

- ×b 心室性期外収縮 →β遮断薬、アブレーション等

- ×c III 度房室ブロック →ペースメーカー適応 緊急時除細動考慮

- ×d Mobitz II 型房室ブロック → 効果なし

- ○e Wenckebach 型房室ブロック →有効

- I 度房室ブロック → 有効

周術期管理チームテキスト第4版 P628~

周術期管理チーム認定試験2024A参考

⑨術後痛が全身に及ぼす影響について正しいのはどれか 3つ

(1)頻脈

(2)無気肺

(3)低血糖

(4)免疫能亢進

(5)深部静脈血栓症

答え

(1),(2),(5)

- ○(1)頻脈

- ○(2)無気肺

- ×(3)低血糖

- ×(4)免疫能亢進

- ○(5)深部静脈血栓症

術後痛が全身に及ぼす影響(P776 表4)

- 呼吸器 →無気肺 低酸素血症 高二酸化炭素血症 肺炎

- 循環器 →高血圧 頻脈 不整脈 心筋虚血

- 内分泌・代謝 →高血糖 水分貯留 ナトリウム貯留 タンパク異化

- 消化器 →イレウス

- 凝固 →血小板凝集 凝固亢進 線溶低下 深部動脈血栓 肺塞栓

- 免疫 →免疫能低下

- 中枢神経系 →不快情動 睡眠障害 大脳皮質機能障害

周術期管理チームテキスト第4版 P776

周術期管理チーム認定試験2024年A参考

⑩輸液ポンプの取り扱い上の注意として正しいのはどれか 3つ

(1)輸液セットは 72 時間で交換する。

(2)輸液ポンプの流量の精度はおおよそ±5% 以内である。

(3)輸液ポンプをコントロールする方法として流量制御型がある。

(4)輸液セットのクレンメは輸液ポンプとルアーコネクタの間に位置させる。

(5)輸液ポンプの前面のドアの開錠は必ずクレンメを閉塞させて行い,フリーフローを防止する。

答え

(3),(4),(5)

- ×(1)輸液セットは 72 時間で交換する。

- ×(2)輸液ポンプの流量の精度はおおよそ±5% 以内である。

- ○(3)輸液ポンプをコントロールする方法として流量制御型がある。

- ○(4)輸液セットのクレンメは輸液ポンプとルアーコネクタの間に位置させる。

- ○(5)輸液ポンプの前面のドアの開錠は必ずクレンメを閉塞させて行い,フリーフローを防止する。

長時間使用するときでもチューブのへたりから流量誤差が生じるため24時間毎交換する

輸液ポンプの流量の精度はおおよそ±10% 以内である

輸液ポンプをコントロールする方法として滴下制御型と流量制御型がある。

周術期管理チームテキスト第4版 P158~

周術期管理チーム認定試験2024年A参考