周術期管理チーム認定試験の情報と、周術期管理チームテキスト第4版を参考にして作成しています。時代により解釈が変わり、正誤が変わる場合があります。

- ①手術室において,各機器との電位差が 10 mV 以下,人体の抵抗を 1 kΩ と仮定すると,人体に流れる電流で正しいのはどれか。 1つ

- ②人工心肺装置で誤っているのはどれか。 1つ

- ③ロボット手術について誤っているのはどれか。 1つ

- ④ミクロショックに注意が必要なタイミングで誤っているのはどれか。 1つ

- ⑤この患者の体格指数(Body Mass Index:BMI)として近いのはどれか。 3つ

- ⑥挿管困難が予測される因子に合致しないのはどれか。 1つ

- ⑦この患者の術前評価と対応について正しいのはどれか。 1つ

- ⑧正しいのはどれか。 1つ

- ⑨本症例の術前絶飲食について正しいのはどれか。 1つ

- ⑩本症例において使用を避けるべき薬剤はどれか。2 つ選べ。

①手術室において,各機器との電位差が 10 mV 以下,人体の抵抗を 1 kΩ と仮定すると,人体に流れる電流で正しいのはどれか。 1つ

a 0.1 μA 以下

b 1 μA 以下

c 10 μA 以下

d 100 μA 以下

e 1,000 μA 以下

答え

(c)

- ×a 0.1 μA 以下

- ×b 1 μA 以下

- ○c 10 μA 以下

- ×d 100 μA 以下

- ×e 1,000 μA 以下

- 各機器の電位差が10mV以下、人体の抵抗を1kΩと仮定すると、人体に流れる電流を10μA以下になります。オームの法則:10mV=1kΩ(固定)×10μA 9mV=1kΩ(固定)×9μA

関連情報:周術期管理チームテキスト第4版 P179

周術期管理チーム認定試験2024年A参考

②人工心肺装置で誤っているのはどれか。 1つ

a ヘパリンを用いる。

b 血液が異物と接触する。

c 肺や心臓の手術に用いられる。

d 心停止下では心筋保護液が必要である。

e 送血流量は灌流指標 1.5 L/min/m2 を用いる。

答え

(e)

- ○a ヘパリンを用いる。

- ○b 血液が異物と接触する。

- ○c 肺や心臓の手術に用いられる。

- ○d 心停止下では心筋保護液が必要である。

- ×e 送血流量は灌流指標 1.5 L/min/m2 を用いる。

→体外循環中の送血流量は灌流指標2.5L/min/m2前後を100%として%として表現することがある

関連情報:周術期管理チームテキスト第4版 P677

周術期管理チーム認定試験2024年A参考

③ロボット手術について誤っているのはどれか。 1つ

a 多職種でのシミュレーションが必要である。

b 高度頭低位時は頭蓋内圧の上昇が認められる。

c アームや鉗子がカメラの死角になることがある。

d 術中大出血時は緊急ロールアウトが必要である。

e 手術手技以外の合併症で頻度が高いのは中枢神経障害である。

答え

(e)

- ○a 多職種でのシミュレーションが必要である。

- ○b 高度頭低位時は頭蓋内圧の上昇が認められる。

- ○c アームや鉗子がカメラの死角になることがある。

- ○d 術中大出血時は緊急ロールアウトが必要である。

- ×e 手術手技以外の合併症で頻度が高いのは中枢神経障害である。

→末梢神経障害:確実な体位保持による末梢神経障害の予防やロボットアームにより顔面や体が圧迫されることがあり、特に顔面には保護具装着を検討する。

関連情報:周術期管理チームテキスト第4版 P707

周術期管理チーム認定試験2020年A参考

④ミクロショックに注意が必要なタイミングで誤っているのはどれか。 1つ

a 経胸壁エコー施行時

b 肺動脈カテーテルの挿入時

c ペースメーカの電極の挿入時

d 中心静脈カテーテルの挿入時

e 動脈圧測定カテーテルの接続時

答え

(a)

- ×a 経胸壁エコー施行時

- ○b 肺動脈カテーテルの挿入時

- ○c ペースメーカの電極の挿入時

- ○d 中心静脈カテーテルの挿入時

- ○e 動脈圧測定カテーテルの接続時

- 血管内に接触する手技は、血液を通して心臓にミクロショックを起こす可能性がある。経胸壁エコーは経皮的検査であるため、選択肢の中ではミクロショックが一番起こりにくい。中心静脈カテーテルの挿入はガイドワイヤーを使用時にミクロショックを起こす可能性がある(テキストで記載をみつけられなかったので個人的まとめです)

周術期管理チームテキスト第4版 P31、154、160

周術期管理チーム認定試験2024年A参考

次の文を読み,55~57 の問いに答えよ。

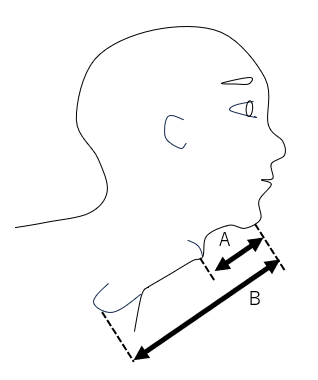

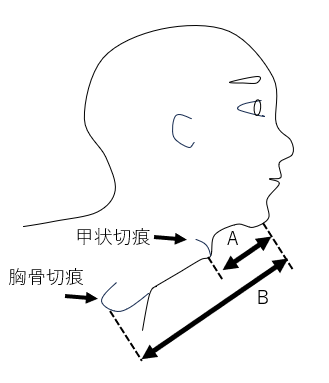

64 歳の男性。身長 170 cm,体重 90 kg。循環器内科で心房細動に対して深鎮静でのカテーテル心筋焼灼術が 2 週間後に予定されている。深鎮静に対する術前評価と患者教育のために周術期外来を受診した。既往に心房細動以外に,高血圧,糖尿病がある。お酒はビールを 1 日 350 mL 摂取し,喫煙を 1 日 20 本を 34 年続けている。この患者の甲状切痕―頤間隔(A)は 5 cm,胸骨切痕―頤間隔(B)は 11 cm であり,開口時に口蓋弓は確認できた。この患者の周術期外来での評価と対応について答えよ。

⑤この患者の体格指数(Body Mass Index:BMI)として近いのはどれか。 3つ

a 31

b 33

c 35

d 37

e 39

答え

(1),(2),(3)

- ○a 31

- ×b 33

- ×c 35

- ×d 37

- ×e 39

- BMI = 体重kg ÷ (身長m)2

周術期管理チームテキスト第4版

周術期管理チーム認定試験2024年A参考

⑥挿管困難が予測される因子に合致しないのはどれか。 1つ

a 性別

b BMI

c Mallampati 分類

d 甲状切痕―頤間隔(A)

e 胸骨切痕―頤間隔(B)

答え

(c)

- ○a 性別 → 男性

- ○b BMI → 31>30

- ×c Mallampati 分類 → 開口時に口蓋弓は確認できたMallampatiⅠ<Ⅲ

- ○d 甲状切痕―頤間隔(A) → 5<6

- ○e 胸骨切痕―頤間隔(B) → 11<12.5

- 術前に評価すべき12の危険因子

- Mallampati(マランパチ)分類クラスⅢあるいはⅣ

- 頚部放射線後、頚部腫瘤

- 男性

- 短い甲状頤(おとがい)間距離

- 歯牙の存在

- BMI 30 kg/m2 以上

- 46歳以上

- あごひげの存在

- 太い首

- 睡眠時無呼吸の診断

- 頸椎の不安定性や可動制限

- 下顎の前方移動制限

- 上記に加え、挿管困難は以下の情報を取得し総合判断する

- 気道確保困難の既往

- 気道閉塞症状の有無

- 気道過敏状態の有無

- 肥満BMI

- 開口障害の有無

- 開口時の咽頭所見

- 小顎症

- 下顎前方移動制限の有無

- 頚椎可動域

- 甲状切痕―頤(おとがい)間隔 6cm以下

- 胸骨切痕―頤間隔 12.5cm以下

- 先天性症候群や後天性病変

- 46歳以上、男性、あごひげの有無

- 画像、肺機能検査

周術期管理チームテキスト第4版 P267、268

周術期管理チーム認定試験2024年A参考

⑦この患者の術前評価と対応について正しいのはどれか。 1つ

a 深鎮静では気道介入は不要である。

b 術前禁煙期間は 2 週間で十分である。

c 治療当日は清澄水の制限は不要である。

d 麻酔科医に鎮静を依頼するように提案する。

e 鎮静薬を鎮痛薬よりも優先した管理を提案する。

答え

(d)

- ×a 深鎮静では気道介入は不要である。→全設問より必要

- ×b 術前禁煙期間は 2 週間で十分である。→2週間では不十分であるが、すぐ禁煙を始める

- ×c 治療当日は清澄水の制限は不要である。→当日の絶飲は必要(麻酔2時間前)

- ○d 麻酔科医に鎮静を依頼するように提案する。

- ×e 鎮静薬を鎮痛薬よりも優先した管理を提案する。→意識下挿管も検討

周術期管理チームテキスト第4版 P264など

周術期管理チーム認定試験2024年A参考

次の文を読み,58~60 の問いに答えよ。

5 歳の男児。身長 110 cm,体重 18 kg。本日保育園で転倒し当院救急外来を受診し,橈尺骨遠位端骨折のため緊急手術の方針となった。麻酔科の術前診察で以下の情報を得た。

・36 週 2 日,1,960 g で出生。数日 NICU にいたが挿管はされなかった。

・卵アレルギーがあり卵は完全除去している。

・喘息の既往があるが現在はコントロール良好で,内服薬はなし。ほかに既往はない。

・2 週間前にインフルエンザワクチンの予防接種を行った。

・5 日前から鼻汁と咳嗽を認めているが改善傾向で,ほかに目立った身体所見はない。

・胸部レントゲン写真,血液検査所見に異常なし。

・最終の食事は 4 時間前にカレーライス,最終飲水は 2 時間前に麦茶。

⑧正しいのはどれか。 1つ

a 緩徐導入で行う。

b 風邪スコアは 2 点である。

c 低出生体重児のため術後は PICU 入室が必須である。

d コントロール良好なので喘息の最終発作時期は気にしなくてもよい。

e インフルエンザワクチン接種から手術までは 1 週間はあけるのが望ましい。

答え

(e)

- ×a 緩徐導入で行う。→喘息の既往があるため急速導入も検討?

- ×b 風邪スコアは 2 点である。→2週間以内、鼻汁、咳嗽の3点 P454表3

- ×c 低出生体重児のため術後は PICU 入室が必須である。→現在の状況で判断。5歳18kg。

- ×d コントロール良好なので喘息の最終発作時期は気にしなくてもよい。→必要

- ○e インフルエンザワクチン接種から手術までは 1 週間はあけるのが望ましい。

→不活化ワクチンは1週間。生ワクチンは3週間。P454

周術期管理チームテキスト第4版 P454、735

周術期管理チーム認定試験2024A参考

⑨本症例の術前絶飲食について正しいのはどれか。 1つ

a 麻酔に伴う誤嚥の危険性は低い。

b 麦茶の摂取は麻酔導入 1 時間前まで安全である。

c タンパク質の胃からの排出速度は糖質よりも速い。

d 果肉入りのオレンジジュースは清澄水に含まれる。

e 手術室入室まで最低あと 4 時間はあけるのが望ましい。

答え

(d)

- ×a 麻酔に伴う誤嚥の危険性は低い。→4時間前の食事あり

- ×b 麦茶の摂取は麻酔導入 1 時間前まで安全である。→2時間前

- ×c タンパク質の胃からの排出速度は糖質よりも速い。→糖質の方が速い

- ×d 果肉入りのオレンジジュースは清澄水に含まれる。→含まれない

- ○e 手術室入室まで最低あと 4 時間はあけるのが望ましい。→8時間以上

周術期管理チームテキスト第4版 P479

周術期管理チーム認定試験2024年A参考

⑩本症例において使用を避けるべき薬剤はどれか。2 つ選べ。

a ミダゾラム

b セボフルラン

c デスフルラン

d プロポフォール

e オンダンセトロン

答え

(c),(d)

- ○a ミダゾラム

- ○b セボフルラン

- ×c デスフルラン→喘息のため避ける

- ×d プロポフォール→卵アレルギーのため避ける

- ○e オンダンセトロン

周術期管理チームテキスト第4版 P133~

周術期管理チーム認定試験2024年A参考